3.1. El contexto histórico

Para el doctor Enrique Florescano, las décadas de 1940 y 1950 fueron definitorias en el gran cambio que supuso la modificación de la producción, orientación y desarrollo de los estudios históricos en México. “En esos años se fundaron los institutos, los centros de investigación y las escuelas que convirtieron el estudio, la enseñanza y la difusión de la historia en actividades profesionales, en un quehacer regido por instituciones académicas que se sentían abocadas a cumplir una tarea de utilidad pública y de interés nacional”.

La profesionalización de los estudios históricos trajo consigo mayor seriedad académica y “rigor científico”, que se reflejó en el crecimiento y calidad de la producción historiográfica. Los historiadores que se formaron durante aquellos años contaron con una formación sólida que les permitió investigar, escribir, editar libros, traducir y enseñar la historia a las nuevas generaciones.

Dr. Wenceslao Roces, historiador y jurista. |

Dr. Álvaro Matute, historiador. |

Asimismo, durante estos años se asiste al gran debate entre quienes se declaran partidarios del materialismo histórico y los que se adscriben al historicismo; aunque hacia finales del siglo XX se puede observar una transición donde las teorías hegemónicas van perdiendo terreno ante la utilización de diversas corrientes teóricas y metodológicas para hacer historia. Esta postura, que es conocida como eclecticismo, enriqueció a la historiografía al permitir que se abordaran nuevas temáticas, logrando además que se pusiera mayor interés en la divulgación de la historia.

De esta manera, a partir de las décadas de 1970 y 1980 el gran arquetipo de la historia política empezó a compartir escenario con formas novedosas de explicar el pasado, las cuales iban de la mano con la pérdida de fe en la suficiencia e idoneidad de los paradigmas existentes para interpretar a la sociedad, la cultura y la historia. La pluralidad explicativa nació íntimamente relacionada con los múltiples cambios que sufrió el mundo en el último cuarto del siglo XX y con un relativismo característico de la postura cultural, artística y filosófica del posmodernismo.

Es así como la historiografía, como la mayoría de las ramas del conocimiento, se diversificó en corrientes, tantas como las inquietudes e intereses del hombre por explicar el devenir humano.

Da clic en el tema 3.2. La historia de las ideas para revisar el contenido.

3.2. La historia de las ideas

De acuerdo con el filósofo Luis Villoro, lo que se conoce comúnmente como historia de las ideas tiene su origen en las tendencias culturales de los años cuarenta bajo la influencia de personajes como Samuel Ramos, José Ortega y Gasset y José Gaos, cuyas enseñanzas resultaron fundamentales para historiadores y filósofos, quienes vieron cómo sus disciplinas se complementaban recíprocamente.

Dr. Luis Villoro, filosofo, catedrático e investigador.

En el ámbito académico, El Colegio de México acogió al Seminario de Historia de las Ideas que dirigía el propio Gaos, donde se produjeron las primeras investigaciones importantes sobre temas del “pasado cultural”. Por otra parte, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se crearon el Seminario de Historia de las Ideas en Latinoamérica, al cuidado de Leopoldo Zea; el de Historiografía, bajo la batuta de Edmundo O’Gorman, y el Seminario de Cultura Náhuatl, dirigido por Ángel María Garibay.

La primera y más evidente contribución de esta nueva manera de ver la historia está en el objeto de estudio, ya que se deja de poner en el centro de atención a los hechos concretos, para entonces estudiar las ideas (entendidas como la representación en general de un pensamiento humano). Como ejemplo se puede citar la obra de Edmundo O’Gorman: La idea del descubrimiento de América: historia de esa interpretación y crítica de sus fundamentos, en la que analiza el impacto de dicho hecho histórico en la conciencia europea, más que abonar a los trabajos monográficos de la época.

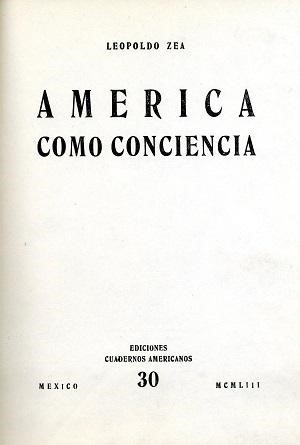

Debido a que las principales corrientes historiográficas del momento tenían muy bien definidos sus límites metodológicos, la historia de las ideas era vista como un híbrido que no era ni historia ni filosofía. A pesar de ello, esta nueva forma de abordar la historia tuvo un impulso liberador que se puede observar en lo dicho por Leopoldo Zea en su obra América como conciencia.

El estudio de la historia de las ideas, el pensamiento y la filosofía en América es algo que ha ido tomando un interés cada vez más creciente en nuestros países […] Estos estudios son vistos como una tarea especial, necesaria y urgente. De ellos, ya se ha dicho antes, depende la toma de conciencia de esta América y, con la misma, el reconocimiento de nuestras posibilidades, esto es, nuestro futuro” (Matute, 2012, p. 317).

Dr., Leopoldo Zea, filosofo, catedrático, investigador y analista. |

|

En el siguiente artículo podrás conocer más información respecto a la historia de las ideas:

En el documento se abordan algunos aspectos históricos del surgimiento de la historia de las ideas.

Villoro, L. (1966). Historia de las ideas. Historia Mexicana, 15(2-3), 161-195.

Da clic en la Actividad de aprendizaje para realizar la actividad.

Actividad de aprendizaje

Para reflexionar sobre la historia de las ideas, participa en la siguiente actividad:

Actividad 5. La historia de las ideas

Propósito:

Analizar las ideas políticas y religiosas de la clase media para exponer el papel que juegan las ideas en el actuar de los hombres.

Indicaciones:

- Lee el documento de Luis Villoro (1977). Ideas políticas y religiosas de la clase media.

- A partir de la lectura del texto, ingresa al foro La historia de las ideas y comparte con tus compañeros y docente tu reflexión respecto al papel que juegan las ideas en el accionar de los hombres.

- No olvides comentar constructivamente las aportaciones de al menos tres de tus compañeros. Fundamenta tus aportaciones con los recursos y contenidos revisados y utiliza el formato APA para citar. Para hacerlo, regresa a la página de inicio y ubica el foro en la lista de actividades.

- Es importante mencionarte que primero deberás realizar tu aportación en el foro para poder ver las participaciones de tus compañeros y así poder comentarlas. Asegúrate de subir tu participación pues la aportación inicial que esté en blanco no se considerará.

Esta actividad tiene un valor de 5 puntos respecto a tu evaluación final. Revisa la rúbrica para que conozcas los criterios que se tomarán en cuenta para evaluar tus participaciones.

Da clic en el tema 3.3. La historia del arte para revisar el contenido.

3.3. La historia del arte

Cuando en 1945 Edmundo O’Gorman realizó su balance sobre la obra historiográfica producida hasta ese momento, ubicó entre los libros de aportación personal e interpretación a los que tenían que ver con la historia del arte. A pesar de que existían antecedentes sobre la materia, lo cierto es que su reconocimiento académico era relativamente nuevo, pues apenas en 1935 se había fundado el llamado Laboratorio de Arte, antecedente del actual Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

Para conocer más sobre las complejas circunstancias en la construcción del conocimiento, consulta los documentos sobre los orígenes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que pertenecen al Archivo Histórico de la misma institución.

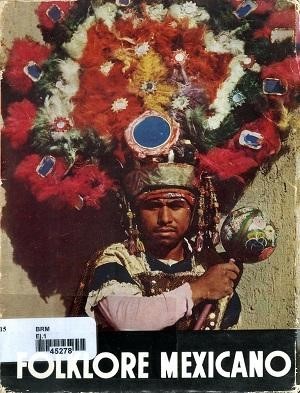

El impulso a la historia del arte partió de dos inquietudes: una filosófica, al utilizar el concepto de estética (la ciencia del arte y de lo bello), para la interpretación de las obras artísticas; y la otra, que estaba asociada con la revalorización de lo “mexicano” y el interés por desentrañar si existía una “esencia” de mexicanidad. El asunto resultó provocador, pues implicó dejar atrás los cánones occidentales sobre la belleza para acceder a valores no aceptados por la formación clásico-académica, como por ejemplo lo “popular”, con lo cual se aceptó que dicho arte podía ser objeto de consideración estética.

|

|

|

Folklore mexicano: 100 fotografías |

|

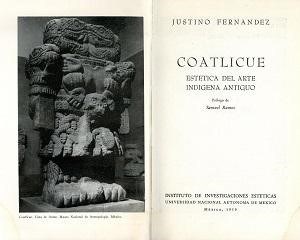

Para O’Gorman, el interés por este “nuevo” género de historia produjo las obras más representativas de la época. Cita a Salvador Toscano y su Arte Precolombino, así como las obras de Justino Fernández: José Clemente Orozco, Prometeo y Ensayo sobre Pintura Contemporánea. Sobre éste último dice: “En efecto, Fernández somete al análisis filosófico-histórico la trayectoria de la pintura contemporánea para colocar dentro de ella la obra de dos mexicanos: Diego Rivera y José Clemente Orozco, mostrando la significación positiva de estos dos artistas en la historia universal. A partir de esta obra de Justino Fernández, ya no podrá ignorarse el verdadero sentido de la pintura mexicana moderna”.

Justino Fernández, escritor, historiador, esteta, filósofo y académico. |

|

Para 1990, el historiador del arte Alberto Manrique apuntaba que en los últimos años, la visión sobre el pasado artístico mexicano había pasado de ser “provinciana” a participar de las corrientes mundiales de la disciplina. Asimismo, los historiadores del arte adoptaron nuevas metodologías que vinieron a enriquecer sus trabajos, por ejemplo, el método de análisis iconográfico de Erwin Panofsky y la semiótica (entendida como las tres dimensiones de la semiosis: la semántica, que considera la relación de los signos con los objetos a los que se refiere; la pragmática, que considera la relación de los signos con los intérpretes, y la sintáctica, que considera la relación formal de los signos entre sí).

Erwin Panofsky, historiador, académico y ensayista. |

Alberto Manrique, escritor, historiador, académico e investigador. |

La necesidad y posibilidad de los estudios sobre la historia del arte se podrían resumir en las palabras de Manrique: “Esto es, si aceptamos que la historia del arte es primordialmente historia, es decir, que es una parte de la historia como hecho del pasado y una parte de la historia como posibilidad de lectura de ese pasado, nuestra comprensión del pasado –en tanto realidad presente, que es la única condición que tiene– está determinada por nuestra visión actual del mundo: esa que se expresa en forma excelente en los objetos que llamamos artísticos”.

Atendiendo a la provocativa cita de Manrique, habría que acercar el arte a las aulas porque es una representación de nuestros tiempos, de la que no podemos estar ajenos. Ello nos expandirá nuestra visión sobre el mundo más allá de la historia del arte.

Para profundizar en el tema, consulta los siguientes recursos:

En este breve texto se presentan algunos datos del surgimiento de la historia del arte.

Manrique, J. A. (1991). La Historia del Arte en México. Revista de la Universidad de México, (485), 37-42.

En este artículo se abordan algunos aspectos de importancia de la obra del muralista José Clemente Orozco.

Fernández García, J. (1998). José Clemente Orozco. En Lecturas históricas mexicanas (506-519). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas.

El interés del artículo se centra en abordar la vida de un hombre que buscó responder a la pregunta: ¿cómo se forma un historiador e historiador del arte?

Rosas, M. (2017). Jorge Alberto Manrique: El transgresor (1936-2016). Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas, 1(1), 277-318.

Da clic en el tema 3.4. La historia económica y social para revisar el contenido.

3.4. La historia económica y social

Buena parte de la historiografía producida durante el último tercio del siglo XX hasta nuestros días tiene una gran influencia de la llamada escuela de los Annales. Esta corriente francesa de la historia debe su nombre a la revista homónima que fundaron en 1929 los historiadores Lucien Febvre y Marc Bloch.

Los principios de esta nueva historia se basan en tres tiempos: la larga (historia casi inmóvil, lentamente rítmica), el tiempo medio (la coyuntura) y el corto (el acontecimiento en sí mismo). Igualmente, apuesta por hacer de lado a la tradicional historia política, para ir en la búsqueda de una historia total que reflejara una visión integral del devenir humano; para ello, se proponía la colaboración con otras disciplinas como la geografía, sociología, la economía, etcétera.

Una de las obras emblemáticas de esta corriente historiográfica es El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, de Fernand Braudel, en la que se asoma en primer lugar al medio geográfico para después estudiar los intercambios comerciales, las relaciones humanas y las modificaciones en las formas de gobierno; todo ello inscrito dentro de la larga duración.

De los Annales surgieron otras formas de hacer historia y que se conocen como de la Cultura, Mentalidades, Regional o Cuantitativa.

Lucien Febvre, historiador. |

Marc Bloch, historiador y fundador de la Escuela de los Annales. |

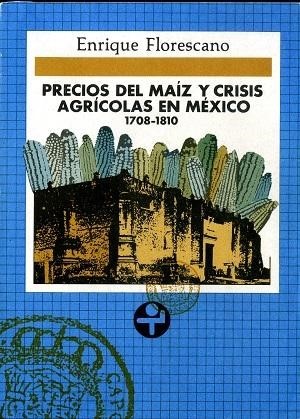

El introductor de los Annales en México bajo la perspectiva de la historia cuantitativa fue Enrique Florescano, quien estudió en Francia hacia finales de los años sesenta del siglo XX y tuvo entre sus maestros a Pierre Vilar y a Fernand Braudel.

La postura teórico-metodológica de Florescano quedó plasmada en su tesis doctoral que después se publicó bajo el nombre de Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810). Basado en los preceptos de la historia cuantitativa, se dio a la tarea de “descifrar” las abrumadoras listas de precios de maíz que rigurosamente se elaboraban durante la época colonial, no sólo para descubrir el ritmo de la economía, sino también para conocer las consecuencias que tenía entre la población la variación de los precios del producto agrícola más importante de la época.

Partiendo del aspecto económico, Florescano desnuda las prácticas de la Iglesia y los grandes terratenientes para obtener mayores ganancias, para después abordar las consecuencias que dichas prácticas tenían en lo social: hambre para la población, epidemias, despidos de trabajadores y emigración de desposeídos en busca de mejor fortuna.

A partir de los desequilibrios económicos de la época, Florescano (1986, p. 118) lanzó una hipótesis inquietante sobre las causas que dieron origen a la guerra de Independencia, la cual se alejaba de la clásica versión política de los hechos: “En 1810, esta sucesión de acontecimientos había ahondado el abismo que separaba a los pobres de los ricos y había hecho más insoportables las discriminaciones sociales. Las condiciones para una explosión revolucionaria estaban dadas”.

Dr. Enrique Florescano, historiador y jurista. |

|

Revisa el siguiente artículo, donde se presenta un acercamiento a los debates sobre el conocimiento histórico del siglo XIX al XXI.

Lorusso, F. (2018). Una aproximación a los debates sobre el conocimiento histórico: del siglo XIX al XXI. Letras Históricas, (17), 209-236.

Da clic en el tema 3.5. La microhistoria para revisar el contenido.

3.5. La microhistoria

En los albores del siglo XIX, con el surgimiento del Estado-nación se inició un proceso de unificación de las partes que conformaban a México con la intención de fortalecer una identidad que abarcara y uniera a todas las personas que habitaban el territorio nacional.

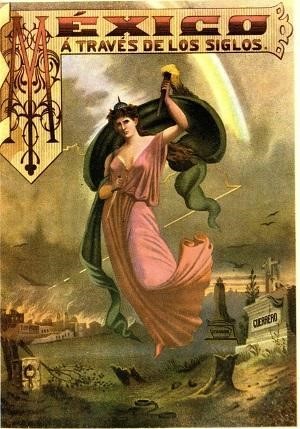

La historia no quedó excluida de dicho proceso, y así surgió la llamada historia nacional, que uniformó el pasado contradictorio de México. Una de las obras emblemáticas de lo anterior es México a través de los siglos que da, desde el título, una visión esencialista, al presentar al país como algo existente desde la época antigua; es la mirada unitaria, evolucionista y lineal del devenir patrio, conjuntada con el mito de una identidad centrada en el mestizo.

La culminación de dicho proceso fue el olvido al que se condenó a las identidades locales y regionales y que pudieron sobrevivir gracias a los relatos locales que se transmitían de generación en generación, las leyendas y la práctica de costumbres que cohesionaban a las comunidades.

A partir de esta situación se puede afirmar que existió la contraposición de la historia nacional con la regional o local. Así, la historia nacional se nutrió del patriotismo exacerbado (historia patria) y la valoración de los héroes como ejemplos de civismo, actores que debían ser imitados en bien del país (historia de bronce); otra de sus fuentes eran los discursos justificativos y legitimadores del poder político, que buscaba cohesionar a la sociedad civil con el Estado (historia oficial).

Alegoría de la Patria iluminando la lucha por la Independencia

En el extremo opuesto se encuentra la historia local, que se centra en el regionalismo reivindicador. Ha tenido como propósito la consolidación de identidades comunitarias y la exaltación del pueblo, el terruño, la provincia o alguna extensión de terreno que enmarque un grupo social delimitado. En el siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, la historia regional tenía como formas predilectas la crónica y la narración; se trataba de un recuento “empírico” de acontecimientos, obras generalmente ajenas a la metodología y teoría propias de la historia crítica; en ellas se plasma la resistencia de las partes de un país a ser engullidas y homogeneizadas por el todo, por el centro que pretende unificar y subordinar al conjunto.

Durante la Revolución mexicana, los regionalismos y localismos brotaron y lograron sacudirse el yugo que les había impuesto el orden porfiriano. La provincia dejó de ser invisible para la historia, pero recibió un estatus de menor de edad respecto al centro. Los gobiernos posrevolucionarios reconstruyeron la historia en beneficio de su régimen, legitimándolo, aumentando el panteón nacional y formando la identidad mexicana, incluyendo el pasado indígena como una raíz de la cultura nacional, aunque ignorando su vigencia.

Recibimiento del Gral. Alvarado en Cansascub, Yuc., abril de 1915.

Fondo Washington, Acervo Histórico Diplomático. Secretaría de Relaciones Exteriores.

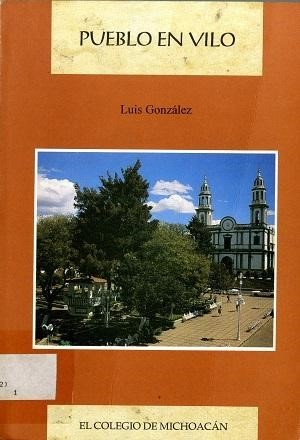

En los años sesenta surgió dentro de la academia la denominada corriente revisionista que abarcó a lo regional. El ejemplo más emblemático es el de Luis González, quien publicó en 1968 su obra Pueblo en vilo, donde narra el devenir de su Matria (en contraposición de Patria), San José de Gracia, Michoacán.

Don Luis González, con la franqueza que lo caracterizó, narró que en ocasión de un año sabático decidió marcharse a su pueblo en donde concibió escribir su historia. Se dio a la tarea de revisar archivos parroquiales, entrevistó a sus vecinos, hurgó en los acervos municipales e inclusive utilizó sus propios recuerdos para reconstruir el pasado de su tierra natal. A partir de su texto es que entendimos que los procesos locales no necesariamente corren al parejo con las grandes divisiones temporales de la historia de México.

Dr. Luis González, historiador, académico e investigador. |

Portada del libro sobre la historia de San José de Gracia |

Con la misma franqueza, don Luis González reconoció que hasta después de terminada su obra es que descubrió que eso que había hecho se llamaba microhistoria, la cual definió, a partir de sus influencias de la escuela de los Annales, de esta manera:

La microhistoria estudia, más que lo que influye o renace, la tradición de la familia, lo modesto y lo pueblerino. La microhistoria se interesa por todo, pero en un nivel local, por los aspectos de la vida humana y aun los de la vida natural. La historia mira principalmente a los famosos; la micro va a los individuos de estatura media. La vida económica, tanto en su aspecto productivo como de consumo, es un asunto de la mayor importancia para la investigación microhistórica. Lo mismo cabe decir del ocio y la fiesta.

La historia de lo local tiene hoy en día un lugar propio en el campo de la historiografía gracias a que cuenta con una metodología y temas propios. Mediante su propuesta teórica hemos descubierto “nuevos espacios, tiempos diferenciados y actores sociales” que no corresponden necesariamente con los grandes momentos de la historia nacional.

Da clic en el tema 3.6. El eclecticismo y el fin de la historia para revisar el contenido.

3.6. El eclecticismo y el fin de la historia

3.6.1. El fin de las teorías hegemónicas

En 1992 la obra del japonés Francis Fukuyama (El fin de la historia y el último hombre) causó gran polémica. El propio título del libro provocó gran atracción. La premisa principal descansaba en la teoría de que la historia humana como un enfrentamiento de ideologías había llegado a su conclusión. Como secuela de ello, se daría inicio a un mundo regido por la política y por la economía de libre mercado. Esta situación implicaba la desaparición de las utopías (marxismo, comunismo, etcétera).

Escrito en el contexto de la Guerra Fría, el antecedente inmediato de dicho texto es un artículo denominado simplemente “¿El fin de la historia?”, que se publicó en la revista de corte internacionalista The National Interest durante el verano de 1989. En él, Francis Fukuyama retomó algunos postulados del idealismo alemán de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, así como del pensador moscovita Alexandre Kojeve, con el objeto de reconstruir una explicación en la que el motor de la historia, a su juicio, se había estancado tras la caída del régimen comunista, signado por la caída de los regímenes de Europa Oriental y por la Perestroika de Mijaíl Gorbachov. En suma, el fin de la historia equivale al fin de las “guerras” y de las “revoluciones sangrientas” suscitadas en el transcurso del siglo XX. Bajo ese tenor, las "democracias liberales” habían alcanzado la victoria.

La caída del muro de Berlín (1989)

Francis Fukuyama señalaba que la historia se encontraba ante una única posibilidad, a saber: el liberalismo democrático. En ese sentido, ya no era necesario recurrir a las ideologías y, por tanto, lo verdaderamente relevante era la economía, la cual había cobrado el sitio del pensamiento y de cualquier doctrina o cuerpo de ideas.

Francis Fukuyama, politólogo y catedrático.

Pero esa economía no era en abstracto, sino que estaríamos hablando de aquella representada por los Estados Unidos. Según Fukuyama, en esta nación se podría alcanzar el sueño de una sociedad libre de clases sociales, ya que en ella se encontraban las bases de la democracia liberal: “una economía de libre mercado”, “un gobierno representativo” y la conservación de los “derechos jurídicos”.

Fukuyama considera que el humanismo, la cultura y la ciencia son piezas clave para el desarrollo de la sociedad; sin embargo, la descripción que hace del tiempo poshistórico resulta desoladora y contradice aquellos conceptos:

El fin de la historia será un tiempo muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la vida de uno por un fin puramente abstracto, la lucha ideológica mundial que pone de manifiesto bravura, coraje, imaginación e idealismo serán reemplazados por cálculos económicos, la eterna solución de problemas técnicos, las preocupaciones acerca del medio ambiente y la satisfacción de demandas refinadas de los consumidores. En el período post-histórico no habrá arte ni filosofía, simplemente la perpetua vigilancia del museo de la historia humana. Puedo sentir en mí mismo y ver en otros que me rodean una profunda nostalgia por el tiempo en el cual existía la historia. Tal nostalgia de hecho continuará alimentando la competición y el conflicto incluso en el mundo post-histórico por algún tiempo. Aunque reconozco su inevitabilidad, tengo los sentimientos más ambivalentes para la civilización que ha sido creada en Europa desde 1945 con ramales en el Atlántico Norte y en Asia. Quizás esta misma perspectiva de siglos de aburrimiento en el fin de la historia servirá para hacer que la historia comience una vez más (Huguet, 1991).

Para el caso de la historia, esto implicó el fin de las teorías hegemónicas, como en su momento lo fueron el historicismo o el materialismo histórico, para dar paso a una historia multidisciplinaria.

Da clic en el subtema 3.6.2. Fotografía e historia para revisar el contenido.

3.6.2. Fotografía e historia

¿La fotografía es una fuente histórica? La respuesta afirmativa parece evidente hoy en día. No obstante, ello no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo fue utilizada en los libros de historia como simple ilustración de los textos; en el medio mexicano esta situación se debía en buena medida a que no se habían adoptado los elementos metodológicos para analizar a la imagen como cualquier otro documento histórico.

Escuela Rural Federal “Emiliano Zapata”, Melchor Ocampo, Ver. 1930.

Archivo General de la Nación

Erwin Panofsky había publicado en 1939 un ensayo que establecía tres niveles de interpretación:

El primero de esos niveles sería la descripción preiconográfica, relacionada con el significado natural y consistente en identificar los objetos (tales como árboles, edificios, animales y personajes) y situaciones (banquetes, batallas, procesiones, etcétera). El segundo nivel sería el análisis iconográfico en sentido estricto, relacionado con el significado convencional (reconocer que una cena es la última Cena o una batalla, la batalla de Waterloo). El tercer y último nivel correspondería a la interpretación iconológica, que se distingue de la iconográfica en que a la iconología le interesa el significado intrínseco, en otras palabras los principios subyacentes que revelan el carácter básico de una nación, una época, una clase social, una creencia religiosa o filosófica.

Además de esta propuesta, se han desarrollado tratados, metodologías y hasta teorías, como la iconografía y la semiótica. Es decir, ha habido una necesidad de analizar los mensajes cifrados o descifrados en las imágenes que, desde el siglo XIX, se han plasmado en las fotografías.

El presidente Plutarco Elías Calles después del traslado de los restos de los héroes de la Independencia,

septiembre de 1928. Fototeca Nacional INAH, No. de registro: 45879.

De esta manera, a lo largo de su historia, la fotografía (“escritura con luz” de acuerdo con su etimología) nos ha presentado, en distintos soportes y bajo diversas técnicas, una serie de elementos visuales que han sido del interés del ojo humano. A través de la observación de dichas imágenes nos percatamos de ciertas herramientas, vestimenta, medios de transporte, edificios, entre otras cosas, que nos permiten recordar o reconstruir momentos que tuvieron lugar en el pasado. Así, la fotografía abre el camino al conocimiento del devenir humano a través de una serie de preguntas y abstracciones en quien, como receptor, se da la oportunidad de convertir una reproducción, estampa o vestigio en un documento, una fuente de información histórica.

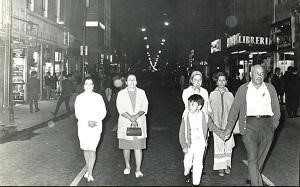

Calle Madero, Ciudad de México, octubre de 1970.

Fondo El Nacional - INEHRM

Ruggiero Romano, al iniciar una breve reflexión sobre la relación entre la historia y la fotografía, afirmó: “Se dice que toda fotografía, sin excepción, es un documento”. La expresión “documentar una fotografía” se refiere a la acción de otorgar un pie de foto en el cual se indique quién, dónde, cuándo y el porqué de la imagen, datos que pueden ser empleados para probar algo. Ante la ausencia de tales datos, el intérprete o historiador no conseguirá crear un efecto de sentido y la fotografía empieza a ser un documento muy discutible sujeto a confusiones.

Por ello, Romano propone que la fotografía también sea vista como un monumento en el sentido del verbo latíno memini, que significa recordar. Es decir, acercarse a la fotografía con el objetivo de rememorar cosas que con anterioridad no se habían visto.

El historiador Luis González escribía sobre el tema: “Para conocer la historia de México no hay mejor modo que las imágenes. Casi todos recordamos la chamusquina de pies de Cuauhtémoc, las actividades pastoriles de Juárez niño o la ruptura de cadenas de ese Sansón de la Independencia que fue Hidalgo. Pero más allá de estas escenas míticas, es raro que alguien se acuerde de un par de líneas de nuestros textos escolares. El aprendizaje de la historia es en principio una tarea visual, y por ello es de gran importancia la selección veraz y equilibrada de las imágenes que se le presentan al estudiante.

En los siguientes materiales podrás conocer más acerca de la importancia de la fotografía como fuente secundaria en la investigación histórica.

En este documento se exponen las ideas principales sobre el modo de acercarse al análisis histórico de una fotografía o de una serie de ellas.

Escorza Rodríguez, D. (2008). Fotografía e historia. Un modelo para armar.

El siguiente artículo tiene como objeto apuntar una reflexión acerca de la utilización de la fotografía como soporte de memoria fundamental para desarrollar estudios explicativos históricos.

De las Heras Herrero, B. (2009). La historia a través de la imagen: la fotografía como fuente de memoria. Estudos da Língua(gem) Vitória da Conquista.

El artículo analiza el modelo fotográfico en México por medio de su analogía con ciertas convenciones teatrales.

Negrete, C. (2003). Fotografía y teatro. Una aproximación al retrato fotográfico del siglo XIX. Revista de la Universidad de México.

Da clic en la Actividad de aprendizaje para realizar la actividad.

Actividad de aprendizaje

Reflexiona respecto a la importancia de la fotografía como fuente para construir estudios historiográficos. Para ello, participa en la siguiente actividad.

Actividad 6. Fotografía e historia

Propósito:

Analizar la relación de la fotografía con la historiografía a fin de identificar su importancia como fuente primaria para hacer historia.

Indicaciones:

- A partir de la lectura del contenido y recursos propuestos en este tema, redacta un texto en donde respondas las siguientes preguntas:

- ¿Las fotografías pueden ser consideradas documentos históricos?

- ¿Hasta qué punto debe darse crédito a una imagen fotográfica?

- ¿Qué principios básicos debe tener en cuenta el historiador en su análisis de la fotografía como documento de memoria?

- Las fuentes de consulta que utilices para elaborar la actividad deberán ser académicas, confiables y verificables, y deberás citarlas en estilo APA (consulta la Guía a la redacción en el estilo APA, publicada en la presentación de la asignatura).

- Guarda tu archivo en formato PDF, renómbralo con la siguiente nomenclatura: Primernombre_Apellidopaterno_Actividad6 y súbelo al espacio de tareas para que pueda ser retroalimentado por tu docente en línea. Para hacerlo, regresa a la página de inicio y da clic en el nombre de la actividad.

Esta actividad tiene un valor de 5 puntos sobre tu evaluación final. Revisa la rúbrica para que conozcas los criterios que se tomarán en cuenta para evaluar tu trabajo.

Nota: Es importante que, al elaborar tu actividad, cuides de no incurrir en plagio, de lo contrario, ésta será evaluada con una calificación de cero.

Da clic en el subtema 3.6.3. La historia y la literatura para revisar el contenido.

3.6.3. La historia y la literatura

Desde tiempos inmemoriales, la historia y la literatura han tenido una estrecha relación que se puede observar en los relatos de Bernal Díaz del Castillo o Hernán Cortés; en las novelas costumbristas del siglo XIX como La Calandria de Rafael Delgado o Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno. Igualmente, la Revolución mexicana fue prolífica en relatos históricos como La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, por citar solamente a los más conocidos.

Portada de la novela costumbrista del siglo XIX, “La Calandria” de Rafel Delgado. |

Portada del libro “La sombra del caudillo” escrito por Martín Luis Guzmán. |

Sin embargo, conforme la historia fue alcanzando su estatus de ciencia fue haciendo de lado este tipo de textos, porque en su afán de alcanzar la veracidad, cuestionaba la autenticidad de los testimonios. En el fondo estaba el prurito positivista de la imparcialidad.

Al respecto, Edmundo O’Gorman afirmaba en Crisis y porvenir de la ciencia histórica:

Por eso se verá claro que el viejo y debatido dilema sobre si la historia es ciencia o literatura, o sobre si es una feliz combinación de las dos cosas en un grado y proporción que nadie puede ni quiere determinar es un falso problema”. Porque en la narrativa, el historiador también se reconoce en el pasado y asume la unidad entrañable “de nuestra vida con la historia”; dejando atrás las imposiciones del método para expresarse en “un bello y apasionado lenguaje literario.

Sin embargo, dicha postura fue cambiando con el tiempo. Por ejemplo, historiadores como el francés George Duby considera que en el ejercicio del oficio se debe hacer uso de la libertad personal, con lo que necesariamente se toma partido ante el hecho histórico. Asimismo, afirma que, en la reconstrucción de las historias, el historiador debe recurrir a la imaginación porque no todo lo que se narra está contenido en las fuentes.

De esta manera, pareciera hoy indispensable volver sobre la esencia de la historia que, en última instancia, es el relato de los acontecimientos, contar o escribir historias.

Da clic en el subtema 3.6.4. Los estudios de género para revisar el contenido.

3.6.4. Los estudios de género

Los primeros esfuerzos por “historiar” a las mujeres en diferentes episodios de la vida nacional se pueden encontrar desde el inicio del siglo XX, cuando políticas, activistas y escritoras comenzaron a rescatar las biografías y participación de mujeres ilustres y sobresalientes. En este primer momento podemos identificar el trabajo de algunas mujeres que participaron en el proceso revolucionario, en situaciones diferentes a las de la “Adelita”, así como en el periodo de reconstrucción nacional posterior. A la vez que se preguntaron por su papel como mujeres en la sociedad mexicana e incluso lucharon por el reconocimiento de sus derechos y creación de espacios políticos, también dedicaron parte de su trabajo intelectual a pensar a sus congéneres en el pasado.

Manifestación de mujeres pidiendo trabajo, México, D.F., diciembre de 1913.

Fototeca Nacional INAH, No. de registro: 5762

Algunas de estas mujeres fueron Hermila Galindo, Dolores Jiménez y Muro, Concha Michel, Adela Formoso de Obregón Santacilia o Artemisa Sáenz Arroyo, por mencionar a las más conocidas, quienes además de ser pioneras en el tema también se convertirían en los nuevos sujetos históricos a investigar para generaciones posteriores.

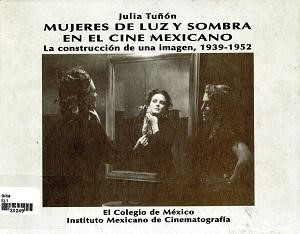

Hermila Galindo, maestra, feminista, política, oradora y periodista.

Como ya se vio, en el contexto de los movimientos sociales que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo durante la segunda mitad del siglo XX, pensando de forma particular en la tercera ola del feminismo y los movimientos estudiantiles, así como las nuevas miradas y metodologías sobre la historia que surgían en Europa y América, la historia de las mujeres desarrolló nuevas preguntas y formas de acercarse al tema. Con los trabajos de historiadoras profesionales como Ana Lau, Carmen Ramos Escandón o Julia Tuñón se dejó de pensar a las mujeres como personajes extraordinarios, generalmente relacionadas con varones poderosos e importantes para pensarlas –pensarnos en realidad– como parte de colectivos, atravesadas por condiciones históricas particulares que volvieron imposible seguir situando a “las mujeres” como sujetos atemporales.

|

|

Las mujeres y su relación con el cine, la sociedad, el trabajo, las representaciones visuales, artísticas, la prensa, la política y un sinfín de temas son las formas más recurrentes en que se continúan elaborando investigaciones al respecto.

Si la historia de las mujeres se preocupó por visibilizar la existencia y participación de la otra mitad de la humanidad en los procesos históricos, la perspectiva de género abrevó de los cuestionamientos y epistemología generada desde el feminismo para desentrañar y explicar las formas en que están construidas las relaciones sociales entre hombres y mujeres. ¿Qué hace a una mujer ser considerada como tal? ¿Es lo mismo ser mujer en el siglo XXI en México que durante el XVI en la Nueva España? ¿Cómo es representado lo femenino y lo masculino en diferentes sociedades? ¿Por qué la diferencia implica desigualdad?

Preguntas como las anteriores son las que se encuentran presentes hoy en día en las investigaciones históricas con perspectiva de género. Las mujeres pueden o no ser parte de ellas porque el tema central son las relaciones de poder construidas y simbolizadas desde las diferencias sexuales y biológicas transformadas en cultura.

El género como “categoría de análisis histórico” se encuentra cada vez más presente en diferentes estudios e investigaciones y es parte fundamental de instituciones educativas como el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM y el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), perteneciente a El Colegio de México, los cuales, si bien trabajan desde la interdisciplina, cuentan con importantes investigadoras formadas como historiadoras profesionales.

Da clic en el subtema 3.6.5. La divulgación de la historia para revisar el contenido.

3.6.5. La divulgación de la historia

La diversidad de corrientes historiográficas y la multiplicidad de temáticas que aborda hoy en día ha traído como consecuencia un creciente interés por divulgar el conocimiento histórico entre un público no especializado, pero ávido de escuchar relatos sobre temas del pasado. La televisión, la radio o las redes sociales se han convertido en los nuevos territorios a los que acceden los historiadores para difundir su trabajo.

La postura de ciertos académicos que sostienen la necesidad de tender canales de comunicación más amplios también ha ayudado a ello, tal es el caso del Dr. Álvaro Matute, quien sostiene: “Es importantísimo volver los ojos a un público amplio y también echar mano de otros recursos, no nada más de la pluma, sino también de la cámara y el micrófono”.

Los Hermanos Alva, precursores del cine en México, 1914,

Fototeca Nacional INAH, No. de registro: 645737

Si bien la divulgación de la historia no tiene en sí mismo la intención de educar, los elementos de los que se vale pueden ser utilizados perfectamente para cuestiones didácticas, que ayuden a darle un giro al acartonamiento de las fechas, personajes o hechos históricos que comúnmente son el hilo conductor de las clases de historia. Ahí está la narrativa, la oralidad o el uso de la imagen como elementos lúdicos para la enseñanza.

¿Qué tan abiertos estamos para utilizar alguno de éstos elementos en nuestras cátedras de historia? ¿Qué tan válido es? ¿Ayudarían a mejorar el rendimiento de nuestros alumnos? Las respuestas están en tu práctica docente.

Al respecto, el doctor en Historia Antonio Rubial nos dice:

Por supuesto que son necesarios los esquemas cronológicos para situar los eventos; sin embargo, debemos hacer entender a nuestros jóvenes que la historia es algo más. La historia podría ser una rica escuela de valores humanos, una forjadora de conciencia crítica que permitiría entender mejor el presente. Todo lo humano es historiable, el uso del cuerpo, la visión del entorno, el espacio donde vivimos, el vestido, nuestra vida íntima, la sexualidad o la forma de valorar la religión.

Gente en un día de tianguis, c. 1908, Coatepec, Ver.,

Fototeca Nacional INAH, No. de registro: 120902.

Si se atiende a lo dicho por el profesor Rubial, la utilización de las herramientas de la historiografía (en cuanto a temáticas y metodologías) ayudará, sin duda, a que las nuevas generaciones no se sientan ajenas a su pasado, al contrario, les permitirá ubicarse como entes históricos, como protagonistas de la historia.

Niños después de recibir su libro de texto gratuito, 1964,

Archivo General de la Nación

Para finalizar, observa el siguiente video, donde el historiador Enrique Florescano reflexiona sobre los retos que tiene el historiador en el contexto de la globalización.

Revista Conocimiento (2012). Enrique Florescano - El Historiador ante los retos de la globalización.

Has concluido el estudio de los temas que conforman esta asignatura, y con ello, has logrado fortalecer tus competencias profesionales en esta área del conocimiento. Para concluir realiza la siguiente actividad.

Da clic en la Evidencia de aprendizaje para realizar la actividad.

Evidencia de aprendizaje

Evidencia de aprendizaje. Historiografía mexicana en el último tercio del siglo XX

Propósito:

Identificar el desarrollo y producción de los estudios históricos en México entre 1940 y 1950, para analizar cómo fue evolucionando la historiografía mexicana en el último tercio del siglo XX.

Indicaciones:

- A partir de la revisión de los temas y recursos propuestos en esta unidad, así como de información adicional que investigues en fuentes alternativas de consulta, elabora una infografía en la que expongas los siguientes aspectos:

- Las principales corrientes historiográficas en el último tercio del siglo XX

- Los autores y títulos de algunas obras históricas de esta época

- Hechos que contribuyeron a darle mayor seriedad y rigor científico a la producción historiográfica

- La importancia de la divulgación de la historia a través de medios tecnológicos y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes

- Incluye una conclusión respecto a la importancia del análisis historiográfico para mejorar la práctica docente.

- Puedes elaborar tu trabajo utilizando los programas de office como Word y Power Point, o bien utilizando algunas herramientas digitales en Internet.

- Para saber cómo elaborar una infografía consulta los siguientes sitios web:

- Las fuentes de consulta que utilices para elaborar la actividad deberán ser académicas, confiables y verificables, y deberás citarlas en estilo APA (consulta la Guía a la redacción en el estilo APA, publicada en la presentación de la asignatura).

- Guarda tu archivo en formato PDF, renómbralo con la siguiente nomenclatura: Primernombre_Apellidopaterno_EA_U3 y súbelo al espacio de tareas para recibir retroalimentación por parte de tu docente en línea. Para hacerlo, regresa a la página de inicio y da clic en el nombre de la actividad. No olvides integrar la Declaratoria de No al plagio.

Esta actividad tiene un valor de 20 puntos respecto a tu evaluación final. Revisa la rúbrica para que conozcas los criterios que se tomarán en cuenta para evaluar tu trabajo.

Nota: Es importante que, al elaborar tu actividad, cuides de no incurrir en plagio, de lo contrario, ésta será evaluada con una calificación de cero.

Has concluido con el estudio de esta asignatura, por favor, dedica unos minutos a completar una breve encuesta, la cual forma parte de la evaluación del personal docente y que la UnADM realiza para brindarte un servicio de calidad. Nos interesa conocer, desde tu perspectiva, el desempeño de tu docente que estuvo a cargo de la asignatura. La información que nos brindes será utilizada de manera confidencial. Para hacerlo, regresa a la página de inicio y ubica la encuesta en la pestaña correspondiente.

Da clic en Fuentes de consulta para revisar las fuentes.

Fuentes de consulta

Básica

- Aguirre, C. A. (2000). La escuela de los Annales. Ayer, Hoy, Mañana. México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recuperado de https://historiadelascivilizacionesblog.files.wordpress.com/2016/01/aguirre-rojas-carlos-antonio-la-historia-de-los-annales-ayer-hoy-mac3b1ana.pdf

- Escorza Rodríguez, D. (2008). Fotografía e historia Un modelo para armar. México: SINAFO, Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

- De las Heras Herrero, B. (2009). La historia a través de la imagen: la fotografía como fuente de memoria. Estudos da Língua(gem) Vitória da Conquista, 7(1), 113-132. Recuperado de

http://periodicos2.uesb.br/index.php/estudosdalinguagem/article/view/1083 - Fernández García, J. (1998). José Clemente Orozco. Lecturas históricas mexicanas, 506-519. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas. Recuperado de

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/lecturas/T4/LHMT4_054.pdf - León-Portilla, M. (1960). Arte mexicano. De sus orígenes a nuestros días, de Justino Fernández. Revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 8(29), 77-80. Recuperado de

https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1960.29.693 - Lorusso, F. (2018). Una aproximación a los debates sobre el conocimiento histórico: del siglo XIX al XXI. Letras Históricas, (17), 209-236. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/lh/n17/2448-8372-lh-17-209.pdf

- Manrique, J. A. (1991). La Historia del Arte en México. Revista de la Universidad de México, (485), 37-42. Recuperado de

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/7911c0c1-8023-49d2-9114-6f519c18224e/la-historia-del-arte-en-mexico - Rosas, M. (2017). Jorge Alberto Manrique: El transgresor (1936-2016). Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1(1), 277-318. Recuperado de http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2599

- Santiago Oropeza, T. (2015). La idea de la historia en Luis Villoro. Signos filosóficos, 17(34), 98-119. Recuperado de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-13242015000200098&lng=es&tlng=es - Villoro, L. (1966). Historia de las ideas. Historia Mexicana, 15(2-3), 161-195. Recuperado de

https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1080/971

Complementaria

- Arpini, A. (2001). Filosofía política e historia de las ideas en el pensamiento de Abelardo Villegas. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 3(6), 185-195. Recuperado de

https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/945 - Cerutti Guldberg, H. (1986). Hacia una metodología de la historia de las ideas (filosóficas) en América Latina. Colección de Ensayos Latinoamericanos I: Universidad de Guadalajara. Recuperado de

https://epistemologiaymetodologiacct.files.wordpress.com/2014/03/u7_t03_cerutti.pdf - Gaos, J. (1980). En torno a la filosofía mexicana (pp. 15-73). México: Alianza. Recuperado de

https://epistemologiaymetodologiacct.files.wordpress.com/2014/03/u7_t05_gaos.pdf - Pérez Zamarripa, A. (s.f.). Conceptos metodológicos en la escuela de los Annales. México: CIDE. Recuperado de

https://datospdf.com/download/conceptos-metodologicos-en-la-escuela-de-los-annalespdf-_5a4cccc0b7d7bcb74f04262c_pdf - Villoro, L. (1966). Historia de las ideas. Historia Mexicana, 15(3), 161-195. México: COLMEX. Recuperado de

http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1080/971

Recursos multimedia

- Academia Mexicana de la Lengua (29 de noviembre de 2017). Luis Villoro: Maestros detrás de las ideas. [Archivo de video]. Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=ARbE6bD7gpY - Benítez, D. (23 de marzo de 2012). Capítulo 15. Ortega y Gasset. [Archivo de video]. Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=qxLv5uJ7adA - CASAMÉRICA (24 de febrero de 2014). Pensar en español sobre José Gaos: reflexiones de ida y vuelta. [Archivo de video]. Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=NOzxCJjv14A