1.1. Definición de historiografía

La historiografía es la historia del discurso escrito que los hombres han elaborado sobre su pasado. No tiene una visión unívoca; cambia a través del tiempo, según las concepciones teóricas del momento y la visión del mundo que prevalezca en determinada época. Aún más: a pesar de haber corrientes teóricas dominantes, lo cierto es que muchas veces conviven en el transcurso del tiempo e, inclusive, se entrecruzan para dar cabal respuesta a las preguntas que se plantean en una determinada investigación.

No existe una teoría única de la historiografía. La diversidad de posturas origina que no haya una sola versión del hecho histórico, pues dependiendo de la corriente de pensamiento será la interpretación. Vale la pena señalar que la historia no es propiamente un conocimiento acumulativo, porque si bien cada investigación aporta nuevos datos, lo relevante es qué tan novedosa resulta su interpretación de los hechos históricos, lo que se denomina hermenéutica. De ello se ocupa precisamente la historiografía.

Portada: Historia de la Historiografía |

Portada: La teoría de la Historia |

La hermenéutica

La hermenéutica es la “técnica” que se utiliza para interpretar los hechos históricos. Es importante que no se entienda el procedimiento como una cuestión mecánica, sino como un proceso complejo que aspira a revelar lo que hay detrás de los sucesos. Por ello, es indispensable utilizar las herramientas teóricas que plantean las diversas escuelas del pensamiento histórico.

En consecuencia, resulta útil cuestionarse ¿cuál es el motor o sujeto de la historia? ¿De qué tipo de fuentes nos podemos valer? ¿Desde qué perspectiva teórica se plantea una hipótesis? E, inclusive, ¿cuáles son las filias y fobias de los propios investigadores?

Sobre el tema, nos dice el maestro Luis González (1999) en su obra El oficio de historiar: “Para algunos historiadores, la hermenéutica es el punto cumbre de la labor histórica […] Mediante los ejercicios de comprensión o hermenéutica se deja bien sentada la naturaleza del conjunto testigo-testimonio; se desemboca en el ser del documento”.

¿Por qué es importante para mí como docente conocer qué es la historiografía y cuál es su utilidad?

La práctica historiográfica es fundamental para los estudios históricos porque es la primera actividad que realizamos antes de emprender cualquier investigación, esto es, al momento de plantear una determinada hipótesis ya hemos revisado la bibliografía sobre el tema de nuestro interés, lo que implica que se ha hecho un análisis historiográfico. Ello nos lleva a conocer las distintas posturas teóricas desde las que se han tratado nuestros temas, cuáles son sus perspectivas y desde qué punto –que resulte novedoso- se pueden abordar.

Consulta los siguientes recursos. En ellos encontrarás más información sobre el tema.

En este texto, la autora precisa qué es la historiografía y el papel que juegan los historiadores en la construcción del pasado.

Trejo, E. (2010). Historiografía, hermenéutica e historia. Consideraciones varias. HISTÓRICAS, Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, (87). México: UNAM.

Noticias 22 (20 de mayo de 2018). ¿De qué hablamos cuando hablamos de... Historiografía? En este breve video, el historiador José Manuel Villalpando explica qué es la historiografía.

Da clic en el tema 1.2. La construcción de la historiografía mexicana para revisar el contenido.

1.2. La construcción de la historiografía mexicana

Los historiadores mexicanos no han estado alejados de las grandes discusiones en torno a la construcción teórica de la historia. Se han cultivado el positivismo, historicismo, materialismo histórico y las corrientes historiográficas contemporáneas. Aunque la gran mayoría de las teorías sobre historia provienen de otras latitudes, los historiadores mexicanos las han adecuado a su medio intelectual, con lo que han logrado un pensamiento original y útil para la reconstrucción del pasado nacional.

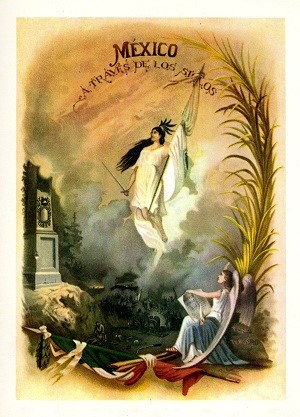

Alegoría de la Patria

Por ejemplo, Gabino Barreda, padre del positivismo mexicano, escuchó personalmente a Augusto Comte en París a mediados del siglo XIX. Igualmente, Ricardo García Granados radicó en Leipzig, Alemania, donde estudió un doctorado en ciencias económicas y políticas para después escribir El concepto científico de la historia donde rebate muchas de las ideas deterministas del positivismo comtiano.

Un caso más fue el de Silvio Zavala, quien estudió en España a principios de la década de los años treinta del siglo XX y en 1947 se trasladó a Francia donde conoció a Fernand Braudel, de la Escuela de los Annales. Al respecto, llama la atención que Zavala no se interesara por las estructuras sociales y económicas de dicha corriente, debido a que su interés estaba en una “concepción global” de la historia aprendida de su maestro Rafael Altamira.

Por otro lado, hubo historiadores que no tuvieron que trasladarse a nuevas latitudes para abrevar de las novedosas teorías historiográficas de su tiempo. Ese fue el caso de Edmundo O’Gorman, quien se adhirió al historicismo gracias a las lecciones de su maestro José Gaos (filósofo español que llegó a México junto con otras víctimas de la guerra civil en su país), quien a su vez fue discípulo de José Ortega y Gasset.

Por su parte, Luis González –precursor de la microhistoria– asistió, en la primavera de 1952, a los cursos de Marcel Bataillon y Fernand Braudel en París; igualmente Enrique Florescano estudió en Francia hacia los años sesenta del siglo XX, donde convivió con destacados historiadores como Ruggiero Romano, Ernest Labrousse y Pierre Vilar, entre otros. A su regreso a México, Florescano traía consigo las novedosas herramientas de la historia económica y social de los Annales.

Da clic en la Actividad de aprendizaje para realizar la actividad.

Actividad de aprendizaje

Comparte tus conocimientos sobre la construcción de la historiografía mexicana. Para ello, participa en la siguiente actividad.

Actividad 1. Historiadores mexicanos del siglo XX

Propósito:

Revisar los textos de los historiadores Justo Sierra, Luis González y Silvio Zavala para analizar sus aportes en la construcción de la historiografía mexicana a mediados del siglo XX.

Indicaciones:

- Lee detenidamente los siguientes textos (en Historiadores de México en el siglo XX, compilados por E. Florescano y R. Pérez Monfort, 1995).

- Justo Sierra: La historia como entendimiento responsable

- Luis González y González: Mis tropiezos con la historia

- Silvio Zavala: Conversación autobiográfica con Jean Meyer

- A partir de la lectura, elabora una reflexión sobre la manera en que estos intelectuales se acercaron a la historia y cómo su experiencia vital se refleja en su obra historiográfica.

- Ingresa al foro Historiadores mexicanos del siglo XX y comparte con tus compañeros y docente tu aportación al tema. Para ingresar, regresa a la página de inicio del curso y ubica el foro en la lista de actividades.

- No olvides comentar constructivamente las aportaciones de al menos dos de tus compañeros. También procura responder todos los comentarios que te realicen. Fundamenta tus aportaciones con los recursos y contenidos revisados y utiliza el formato APA para citar.

- Es importante mencionarte que primero deberás realizar tu aportación en el foro para poder ver las participaciones de tus compañeros y así poder comentarlas. Asegúrate de subir tu participación pues la aportación inicial que esté en blanco no se considerará.

Esta actividad tiene un valor de 5 puntos respecto a tu evaluación final. Revisa la rúbrica para que conozcas los criterios que se tomarán en cuenta para evaluar tus participaciones.

Da clic en el tema 1.3. El positivismo mexicano para revisar el contenido.

1.3. El positivismo mexicano

1.3.1. La historiografía positivista

El primer contacto de los intelectuales mexicanos con el positivismo se estableció a través de Pedro Contreras Elizalde, quien escuchó directamente a Augusto Comte en París, mientras dictaba su curso de Historia General de la Humanidad. El propio Contreras inició en el positivismo a Gabino Barreda, quien también asistió a las conferencias de Comte en el Palais Royale cuando estuvo en Francia entre 1847 y 1851. De inmediato, Barreda adoptó la filosofía comtiana y la puso en práctica una vez que regresó a México.

Gabino Barreda fue médico, aunque es más recordado por su labor educativa. Como primer director de la Escuela Nacional Preparatoria introdujo los conceptos positivistas en el plan de estudios. Dicho plan era de naturaleza enciclopédica, pues iba de las ciencias generales y abstractas a las de la observación mecánica.

De acuerdo con William Raat (1975), en su libro El positivismo durante el Porfiriato, el sistema estaba acorde con los dictados comtianos, en el sentido de buscar “la reorganización de la sociedad y de la civilización en general”.

El positivismo encontró terreno fértil en México debido a que los principios liberales –encarnados en Benito Juárez y los miembros de su generación– habían triunfado. Con ello se abrió la posibilidad de que se alcanzara la paz y el progreso en el país. Igualmente importante para su expansión, fue su adopción por parte de la burguesía mexicana en ascenso, que vio en el positivismo la doctrina filosófica que debía guiar su destino. El mejor ejemplo de ello fue el discurso de Gabino Barreda pronunciado con motivo de las fiestas patrias de 1867 y que se conoce como la “Oración cívica”.

Augusto Comte |

Gabino Barreda |

La Oración cívica

Gabino Barreda fue el orador de la ceremonia cívica celebrada en Guanajuato el 16 de septiembre de 1867. El triunfo de las armas republicanas estaba aún fresco, pues Benito Juárez había entrado victorioso a la Ciudad de México apenas dos meses atrás. Barreda aprovechó el momento para realizar una reflexión en torno a la sociedad mexicana independiente bajo los preceptos del positivismo comteano.

El impacto de su discurso fue de tal envergadura que, a decir del Doctor Álvaro Matute en su obra Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX. La desintegración del positivismo (1911-1935), la llamada Oración cívica es el acta de nacimiento del positivismo en México.

Asimismo, el Dr. Matute, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que la primera obra historiográfica “más cabalmente positivista” elaborada en México fue la Historia de la medicina en México desde la época de los indios hasta la presente, de Francisco de Asís Flores, publicada entre 1886 y 1888. ¿Cuál es el elemento que hacen del texto de Francisco de Asís “la más ortodoxa expresión del positivismo historiográfico mexicano” como afirma Matute? Sin duda, ceñirse al gran marco interpretativo de Augusto Comte basado en la teoría de los tres estados: teológico, metafísico y positivo.

Consulta un resumen de esta obra en el siguiente texto: La historia de la medicina en México.

Prontuario positivista:

Augusto Comte, hombre de su tiempo, cree firmemente en la ciencia, de ahí su máxima: “Ciencia, de donde previsión; previsión, de donde acción”. La conceptualización de la historia se basa en el método científico de las ciencias naturales. Se buscan leyes que expliquen los distintos fenómenos y Comte asegura encontrarlas en la ley de los tres estados, por los que transita necesariamente la humanidad: teológico, metafísico y positivo.

Los hechos deben ser verificables en la experiencia y, si son verificables, es porque se presentan de manera repetida, condición indispensable para establecer leyes naturales invariables. Comte confía en el progreso del hombre y considera que el estado positivo es el estado definitivo de la sociedad.

Para profundizar en el tema de la historiografía positivista en México, revisa los siguientes materiales.

En este documento, se aborda la vinculación de los positivistas franceses y los mexicanos, y su impacto en algunos ámbitos de la vida de la sociedad, como la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, y su difusión en publicaciones de la época.

González Navarro, M. (1959). Los positivistas mexicanos en Francia. Historia Mexicana.

Aquí, el autor analiza el pensamiento positivista de Gabino Barreda.

Ortega Esquivel, A. (2010). Gabino Barreda, el positivismo y la filosofía de la historia mexicana. Revista de Hispanismo Filosófico.

Da clic en la Actividad de aprendizaje para realizar la actividad.

Actividad de aprendizaje

Fortalece tus competencias profesionales realizando la siguiente actividad:

Actividad 2. La historiografía positivista en México

Propósito:

Analizar el pensamiento filosófico de Gabino Barreda, plasmado en el texto de la Oración cívica, para identificar los conceptos positivistas de su ideología.

Indicaciones:

- Con base en la lectura y análisis del texto “Oración cívica”, así como de información adicional que investigues en fuentes bibliográficas y en internet, elabora una presentación en PowerPoint, donde expongas los siguientes aspectos:

- El contexto histórico en el que se pronunció.

- Los conceptos positivistas de la filosofía de Gabino Barreda.

- El concepto de Historia implícito en el texto de la “Oración cívica”.

- La relación del positivismo mexicano con el de Francia.

- Recuerda que deberás incluir imágenes, animaciones, videos, música de fondo, gráficos o efectos de transición para enriquecer tu trabajo.

- Las fuentes de consulta que utilices para elaborar la actividad deberán ser académicas, confiables y verificables, y deberás citarlas en estilo APA (consulta la Guía a la redacción en el estilo APA, publicada en la presentación de la asignatura).

- Guarda tu archivo en formato PPT, renómbralo con la siguiente nomenclatura: Primernombre_Apellidopaterno_Actividad2 y súbelo al espacio de tareas para que pueda ser retroalimentado por tu docente en línea. Para hacerlo, regresa a la página de inicio y da clic en el nombre de la actividad.

Esta actividad tiene un valor de 10 puntos respecto a tu evaluación final. Revisa la rúbrica para que conozcas los criterios que se tomarán en cuenta para evaluar tu trabajo.

Nota: Es importante que, al elaborar tu actividad, cuides de no incurrir en plagio, de lo contrario, ésta será evaluada con una calificación de cero.

Da clic en el subtema 1.3.2. Los positivismos para revisar el contenido.

1.3.2. Los positivismos

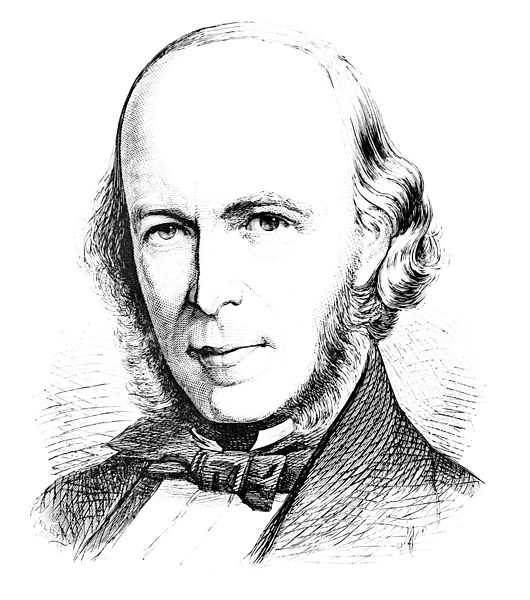

No existe ninguna corriente historiográfica que permanezca inalterable con el paso del tiempo. En el caso del positivismo mexicano se pueden distinguir, en términos generales, dos grandes vertientes: por un lado, la encabezada por Gabino Barreda y sus contemporáneos, que siguieron a Comte, y, por otro lado, aquéllos que cuestionaron los principios comtianos bajo el positivismo evolucionista de Herbert Spencer.

Herbert Spencer

Filósofo inglés, principal representante del evolucionismo filosófico

Herbert Spencer

Herbert Spencer. Filósofo inglés que introdujo el término de “evolución” en su ensayo sobre el Progreso publicado en 1857. Ahí sostiene que el progreso abarca todos los aspectos de la realidad: la vida, la sociedad, el gobierno, la ciencia, etcétera. Es un progreso necesario, que va de lo simple a lo complejo, y tiene como fin último, “la más grande perfección y la más completa felicidad”.

Su postura filosófica sobre el progreso tomó otros alcances con la publicación del libro El origen de las especies (1859) de Charles Darwin, cuyo fundamento era la ley de la selección natural. Este principio estableció que sólo los más aptos se adaptan y sobreviven en la lucha por la vida. Para Spencer, la mejor forma de adaptación para el hombre era la libertad.

De acuerdo con algunos autores, dentro de la primera vertiente se puede citar a Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Rafael Zayas y Francisco Sosa; entre los segundos, tenemos a Justo Sierra, Porfirio Parra, Andrés Molina Enríquez y Ricardo García Granados. Todos ellos, desde su propia óptica, produjeron las obras históricas más representativas de la época, como México a través de los siglos y México, su evolución social.

En los siguientes materiales, podrás conocer más acerca de los positivistas en México.

El historiador Álvaro Matute expone, en el siguiente texto, los fundamentos teóricos de la historiografía positivista y analiza la obra de los principales exponentes mexicanos de esta corriente.

Matute, Á. (1991). Notas sobre la historiografía positivista mexicana. Secuencia, (21), 49-64.

En este documento se aborda la influencia del positivismo evolucionista en el pensamiento filosófico de Justo Sierra.

Guajardo Bernal, R. I. (2010). Evolución y desarrollo del pensamiento filosófico de Justo Sierra. El ideario filosófico de Justo Sierra y su influencia en la educación mexicana, 21-41. Universidad de La Habana, Facultad de Filosofía e Historia.

Da clic en el subtema 1.3.3. México a través de los siglos para revisar el contenido.

1.3.3. México a través de los siglos

En los años posteriores al triunfo de la República, la llegada de una nueva generación liberal, distanciada de los apasionamientos políticos de un México enfrentado a sí mismo, tuvo la necesidad de crear un discurso integrador para la nación, una obra histórica que desnudara a los mexicanos de banderas contrarias e ideologías en pugna, de estratos sociales antagónicos y de antiguos y arraigados odios. Es decir, una obra colectiva que conjuntara opiniones y reivindicara nuestro pasado colonial y prehispánico como iguales, inherentes ambos a una historia común, nuestra historia patria.

Dicha obra, intitulada México a través de los siglos, fue publicada a partir de 1884 bajo la dirección del general Vicente Riva Palacio y dividida en cinco grandes tomos que abarcan la historia de México desde la antigüedad hasta la reforma liberal. Cada uno de sus volúmenes fue encargado a hombres de letras como Alfredo Chavero, Julio Zárate, Juan de Dios Arias, José María Vigil y al mismo Riva Palacio. La obra está dotada de una gran riqueza documental y una sólida investigación en archivos, compendiando entre sus páginas el cúmulo de conocimiento correspondiente al pasado mexicano, tal y como el título íntegro de la obra lo dice: Historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México, desde la antigüedad más remota hasta la época actual.

Influida por la corriente historiográfica más fuerte de fines del siglo XIX, el positivismo, la obra colectiva corresponde a un trabajo de proporciones enciclopédicas. Tuvo como misión mostrar el progreso histórico del ser mexicano en una época en donde el orden y la ciencia dieron un sentido optimista a una nación sumamente golpeada por constantes intervenciones extranjeras, incontables rebeliones y guerras intestinas, además de la pérdida de la mitad de su territorio.

Encargado de escribir el tomo I, Historia antigua y de la conquista, el literato, político e historiador Alfredo Chavero proporciona un panorama sobre los pueblos originales del valle de México desde la historia prehispánica hasta el proceso de Conquista. El general Vicente Riva Palacio, quien, además de dirigir el grueso de la obra, también se ocupó de escribir el tomo II, Historia del Virreinato, justifica la Conquista como un instrumento para producir el mestizaje y, por lo tanto, la esencia del ser mexicano. La realización del tercer tomo, La guerra de independencia, corrió por cuenta del abogado Julio Zárate. Este volumen en particular, a pesar de abarcar una menor temporalidad, tan sólo once años que duró la guerra, cuenta con una amplia documentación que va desde los bandos de Miguel Hidalgo hasta el Plan de Iguala y el Acta de Independencia, pero dotó al texto de un marcado nacionalismo al resaltar el deseo de todos los mexicanos por lograr su libertad.

En cuanto al tomo IV, inicialmente fue encargado al literato Juan de Dios Arias; sin embargo, su muerte haría que el trabajo fuera terminado por el escritor Enrique de Olavarría y Ferrari. El tomo, denominado México independiente, abarcó desde la consumación de la Independencia hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla.

Finalmente, el tomo La Reforma fue elaborado por el escritor y académico José María Vigil, quien logró incluir en él los hechos posteriores al triunfo de la Revolución de Ayutla hasta su contemporaneidad, pasando por la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio.

Petronilo Monroy, Alegoría de la Constitución de 1857

En suma, los autores de México a través de los siglos, nacidos entre 1828 y 1844, integraron una historia cuya principal característica es su sentido lineal; fijan el proceso histórico del país como una evolución que debiera pasar por diversas etapas de crecimiento continuo hasta llegar a un estado de madurez.

Para conocer las opiniones de algunos historiadores sobre la obra de México a través de los siglos, consulta los siguientes textos.

El artículo presenta un análisis de los aspectos más importantes de esta obra historiográfica.

Florescano, E. (2001). México a través de los siglos: Un nuevo modelo para relatar el pasado. Historia de las Historias.

Los autores presentan en este documento, una revisión crítica de la obra México a través de los siglos, hecha por algunos intelectuales contemporáneos de Vicente Riva Palacio.

García, A. y Viera, L. (1996). México a través de los siglos: revisión crítica. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 8.

Da clic en el subtema 1.3.4. México su evolución social para revisar el contenido.

1.3.4. México su evolución social

México: su evolución social fue una obra colectiva coordinada por Justo Sierra que se publicó entre 1900 y 1902. Atendiendo al positivismo evolucionista de Sierra y de la época, en el libro se asoció a México con un organismo en evolución. Esto es, que va de un estado inferior a otro superior, tal y como lo demostraba el hecho de que, después de una existencia “irregular y tumultuosa”, pudo al fin desprenderse del organismo colonial para adquirir características propias.

Lámina. Las civilizaciones aborígenes y la Conquista

Y dado que se trataba de una evolución social –tal y como el título del libro lo indicaba–, se abarcaron las “principales manifestaciones de la actividad del grupo mexicano”: la población, el territorio nacional, la historia política, las instituciones jurídicas, el federalismo, el municipio, la asistencia social, la ciencia, la literatura, la educación, la evolución de la agricultura, minería, industria, comercio, obras públicas, comunicaciones y hacienda pública.

Se trata, pues, de uno de los intentos más acabados de la época porfiriana por elaborar una representación orgánica de la sociedad mexicana de inicios del siglo XX.

En este amplio abanico de temas destaca la inclusión de un capítulo dedicado a la ciencia, que incluye una referencia para Augusto Comte: un “hombre del mayor mérito científico y dotado de las más eminentes prendas filosóficas”.

En torno a Sierra y su obra se convocó a un importante grupo de intelectuales, como el dramaturgo y ensayista Carlos Díaz Dufoo, quien escribió el apartado correspondiente a la evolución industrial; el abogado y banquero Pablo Macedo se ocupó de los rubros más importantes del porfiriato: la evolución mercantil, comunicaciones y obras públicas y la hacienda pública; la ciencia en México estuvo a cargo de Porfirio Parra, médico y director de la Escuela Nacional Preparatoria; el abogado Ezequiel A. Chávez atendió la parte correspondiente a la educación nacional; Manuel Sánchez Mármol, abogado y político tabasqueño, abordó las Letras Patrias; Jorge Vera Estañol, versó acerca de la asistencia social del gobierno porfirista; el general Bernardo Reyes trató, evidentemente, las cuestiones de la milicia, y Justo Sierra, la historia política.

Todos ellos pertenecieron a la generación que nació entre 1839 y 1873. Vivieron las duras épocas de las luchas intestinas y guerras extranjeras. Según la visión positivista, habían transitado del estado metafísico al positivo, representado por el régimen porfirista de principios del siglo XX, lo cual se reflejó claramente en la evolución social de México.

La obra, coordinada por Sierra, aportó una perspectiva de conjunto sobre México, que deja ver la complejidad del proceso de integración de la sociedad mexicana. Asimismo, plasmó las expectativas que generó el progreso entre la sociedad. Él mismo se decía sorprendido por la transformación que había sufrido el país durante los últimos años, destacando la paz, la construcción de vías ferroviarias, la aparición de una industria nacional… “y todo se ha realizado, y todo se mueve, y todo está en marcha; y México y su Evolución Social se ha escrito para demostrarlo así, y queda demostrado”.

Revisa los siguientes recursos. En ellos podrás identificar algunas diferencias entre las obras historiográficas México a través de los siglos y México: su evolución social.

El artículo analiza la forma en que los intelectuales mexicanos adoptaron las categorías esenciales del positivismo, organicismo y evolucionismo a una obra de carácter histórico como la que se aborda.

Moya López, L. A. (1999). México: su evolución social. 1900-1902. Aspectos teóricos fundamentales. Sociológica, 14(41), 127-156.

En el siguiente documento, Álvaro Matute y Evelia Trejo analizan el libro México: su evolución social; además, realizan un examen de los autores de este texto, a quienes consideran positivistas y porfiristas. La obra es calificada como una gran síntesis general sobre el pasado mexicano al igual que la obra México a través de los siglos, dirigida por Vicente Riva Palacio, con la cual establecen una comparación. Principalmente, centran su análisis en la manera en que los autores abordan la historia antigua de México.

Matute, A. y Trejo, E. (1991). La historia antigua en México: su evolución social. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. 14 (014).

Da clic en el subtema 1.3.5. La Historia Patria para revisar el contenido.

1.3.5. La Historia Patria

Una tarea fundamental del liberalismo triunfante, que abarcó al porfiriato, consistió en construir una Historia Patria que estuviera acorde con los tiempos. Esa nueva historia buscó, como todas las de su tipo, dar identidad a la nación –donde todos los mexicanos compartían el mismo pasado–. Determinó quiénes eran los héroes a los cuales se debía rendir culto; implantó los cortes temporales casi como los conocemos hasta el día de hoy: Historia Antigua, la Conquista, el periodo Colonial, la Independencia, la República y la Reforma, y la Intervención. Se trataba de una historia lineal que relataba la lucha entre las fuerzas reaccionarias y aquéllas que buscaron la libertad del país que incluía, evidentemente, a los liberales. Justo Sierra consideraba que la Historia Patria era el libro del patriotismo.

Un ejemplo de este tipo de obras fueron los libros de primero y segundo año de Historia Patria, publicados precisamente por Sierra y que tuvieron una gran penetración en las escuelas durante el porfiriato, dato que se puede corroborar por los 10 mil ejemplares que alcanzaron algunas de sus ediciones. Dichos textos, valiosos en términos de la historiografía, son también importantes al brindar pistas sobre las prácticas pedagógicas de la época. Por ejemplo, Sierra propone en su libro de segundo año que los maestros lo consideraran como un texto de lectura que podía ser releído y explicado hasta alcanzar su entendimiento “cuando ya el resumen haya fijado en la memoria la substancia de la lectura”. Después, los alumnos estarían en posibilidad de resolver un cuestionario que, corregido una y otra vez por el maestro, daría por resultado que se fijara “para siempre en su espíritu las enseñanzas de la Historia Nacional”.

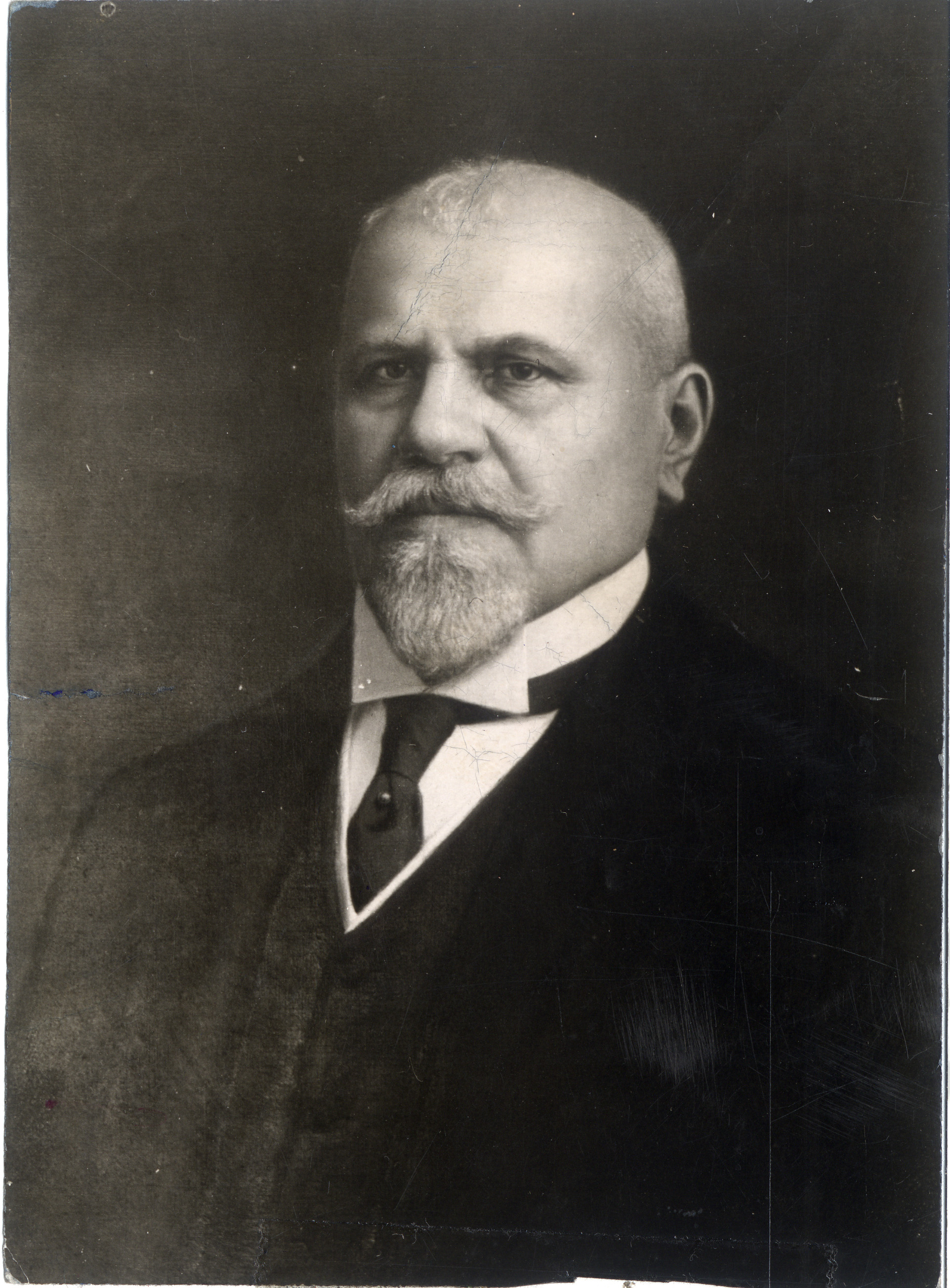

Justo Sierra. AGNL. Fondo Temático, sobre 2833. INEHRM

Para profundizar en el pensamiento positivista y en la obra historiográfica de Justo Sierra, revisa el siguiente documento:

En este texto se analiza la vida y obra de Justo Sierra, especialmente como educador y como autor de libros escolares de historia.

Montes de Oca Navas, E. (2017). Justo Sierra, maestro y autor de libros escolares, un intelectual de nuestro tiempo. CORREO del MAESTRO, Revista para profesores de educación básica, 21 (248).

Has concluido la revisión de los temas de la primera unidad, para fortalecer tus competencias, realiza la siguiente actividad.

Da clic en la Evidencia de aprendizaje para realizar la actividad.

Evidencia de aprendizaje

Evidencia de aprendizaje. Obras historiográficas más representativas del siglo XIX

Propósito:

Comparar las obras historiográficas más representativas del siglo XIX para identificar sus características y la influencia de la ideología positivista presente en la Historiografía mexicana de esa época.

Indicaciones:

- Elabora en el formato que desees, una tabla comparativa en donde identifiques las características de las obras historiográficas más representativas del siglo XIX (México a través de los siglos, México: su evolución social, La Historia Patria).

- Describe, para cada obra historiográfica, los siguientes aspectos:

- Fecha en la que se escribió

- Contexto histórico en el que se escribe

- Autor principal a cargo de la obra

- Autores que participaron y nombre del título del tomo o apartado que escribieron

- Temas que se abordan en la obra

- Aspectos sobresalientes de la temática abordada por cada uno de los autores

- Ideología positivista presente en la obra

- Integra una conclusión en la que describas si las prácticas pedagógicas para la enseñanza de la Historia, propuestas en la obra de Justo Sierra (La Historia Patria) pueden ser aplicables en tu práctica docente, considerando el contexto educativo, social, tecnológico y cultural de México en la actualidad.

- Las referencias de los textos y material que se consultó para la actividad deberán citarse en estilo APA (consulta la Guía a la redacción en el estilo APA, publicada en la presentación de la asignatura).

- Guarda tu archivo en formato PDF y renómbralo con la siguiente nomenclatura: Primernombre_Apellidopaterno_EA_U1 y súbelo al espacio de tareas para recibir retroalimentación por parte de tu docente en línea. Para hacerlo, regresa a la página de inicio y da clic en el nombre de la actividad. No olvides integrar la Declaratoria de No al plagio.

Esta actividad tiene un valor de 20 puntos respecto a tu evaluación final. Revisa la rúbrica para que conozcas los criterios que se tomarán en cuenta para evaluar tu trabajo.

Nota: Es importante que, al elaborar tu actividad, cuides de no incurrir en plagio, de lo contrario, ésta será evaluada con una calificación de cero.

Da clic en Fuentes de consulta para revisar las fuentes.

Fuentes de consulta

Básica

- Florescano, E. y Pérez M., R. (1995). Historiadores de México en el siglo XX. México: CONACULTA/FCE.

- Florescano, E. (2001). México a través de los siglos: Un nuevo modelo para relatar el pasado. Historia de las Historias (suplemento mensual). En La Jornada. Recuperado de

http://www.jornada.unam.mx/2001/03/09/suple.html - García, A. y Vieyra, L. (1996). México a través de los siglos: revisión crítica. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1(2), 145-158. Recuperado de

http://publicaciones.iib.unam.mx/index.php/boletin/article/viewFile/710/700 - García Gutiérrez, B. E. (s.f.). La “Historia patria” de México (1821-1850) vista a través de los textos escolares. Una historia en construcción. Sociedad Mexicana de Historia de la Educación (SOMEHIDE).

- González Navarro, M. (1959). Los positivistas mexicanos en Francia. Historia Mexicana, 9(1), 119-129. Recuperado de

http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/771/662 - Guajardo Bernal, R. I. (2010). Evolución y desarrollo del pensamiento filosófico de Justo Sierra. El ideario filosófico de Justo Sierra y su influencia en la educación mexicana, 21-41. Universidad de La Habana, Facultad de Filosofía e Historia.

- Matute, Á. (1991). Notas sobre la historiografía positivista mexicana. Secuencia, 0(21), 49-64. Recuperado de

http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/356/332 - Matute, A. y Trejo, E. (1991). La historia antigua en México: su evolución social. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 14, 89-106. Instituto de Investigaciones Históricas. México: UNAM. Recuperado de

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/68850 - Moya, L. (1999). México: su evolución social. 1900-1902. Aspectos teóricos fundamentales. Sociológica, 14(41), 127-156.

- Ortega Esquivel, A. (2010). Gabino Barreda, el positivismo y la filosofía de la historia mexicana. Revista de Hispanismo Filosófico, (15), 117-127. Recuperado de

http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/gabino-barreda-el-positivismo-y-la-filosofia-de-la-historia-mexicana/ - Trejo, E. (2010). Historiografía, hermenéutica e historia. Consideraciones varias. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, 87. México: UNAM. Recuperado de

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/boletin/pdf/boletin087.pdf

Recursos multimedia

- Ilcetv (30 de mayo de 2013). Forjadores de la Educación en México en el siglo XX. Justo Sierra Méndez (1848-1912). [Archivo de video]. Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=CjzKF0K-EGQ - Noticias 22 (20 de mayo de 2018). ¿De qué hablamos cuando hablamos de... Historiografía? [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=X-stX1DY6v0